校园新闻网讯 4月1日至4月5日,宁波工程学院“甬青千里221实践团”跨越千里,来到“中国原子城”--国营221厂旧址,追寻红色足迹、追溯红色记忆,访谈红色人物,挖掘红色故事,深入学习“两弹一星”精神。

图1 实践团成员参观纪念馆

实践团首先来到青海原子城纪念馆进行观摩学习,在讲解员的介绍下,系统了解了中国核工业创建和新中国第一颗原子弹和氢弹成功研制的伟大历程。当成员们看到“两弹一星”元勋郭永怀以身殉国,在飞机失事前用身体保护珍贵文件的场景,不禁潸然泪下;当成员们看到彭恒武院士“集体集体集集体,日新日新日日新”的毛笔字手迹时,真真切切感受到了集体的力量;当成员们看到广大科技工作者在国家经济最困难的时期,勒紧裤腰带研制原子弹,以敢于迎难而上、敢于赢得胜利的大无畏精神制造出“争气弹”时,无不为他们的自强自信所鼓舞。

在参观过程中,一张照片引起了成员们的注意。照片中的四人都是来自上海的女大学生,这张照片起初是为了向家人报平安,在她们知道军事禁区禁止拍照时,这张照片被她们小心珍藏了起来,这一珍藏,就长达三十多年,直到基地退役,她们才选择公开这张照片,可见当时的保密制度是多么严苛。当时成千上万名热血青年,隐姓埋名,以身许国,将自己的青春无私奉献给了祖国伟大的事业!

图2 实践团成员参观上海四姑娘合影

实践团来到221厂区的炮轰试验场、上星站、地下指挥,实地探访当年留下的的历史遗迹。在爆轰试验场的大钢板处,实践团成员神情肃穆,用手触摸着钢板上的弹坑,用心感受着当时模拟原子弹爆炸波给钢板带来的巨大冲击。此时此刻,“两弹一星”的精神魅力仿佛原子弹的冲击波,震撼着实践团成员们的内心。

图3 实践团成员触摸大钢板弹坑

221小区位于西宁市城东区德令哈路,居住着几百位原221厂的老职工,实践团采访了徐贵新、刘兆民两位老人,听他们讲述那个年代的故事。

初见徐老,是在一个闷热的午后,耄耋之年的他面容清癯,精神矍铄,历经风霜的脸上已有了许多的皱纹。在简朴而略显凌乱的家里,实践团成员们与徐老开始了促膝交流。很快,在徐老轻松幽默的话语中,实践团成员们一起回到了那个充满激情的峥嵘岁月。在访谈中成员们了解到,当时条件极为艰苦,建设者们需要克服高寒缺氧、缺衣少食等困难,特别是中苏关系恶化,苏联撤走技术人员和图纸,221厂职工凭着一股不服输的劲儿,凭着一股自力更生、艰苦奋斗、大力协同、勇于登攀的劲儿,取得了一个又一个突破,这也成为他们留给当代中国最宝贵的精神财富。

图4 实践团成员与徐贵新夫妇合影

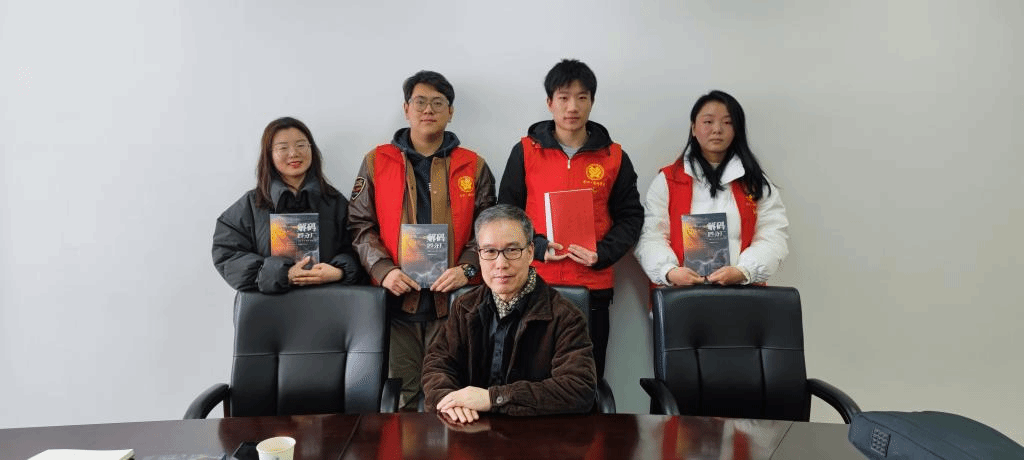

实践团一行拜访了青海省作协副主席马海轶和青海省社科院研究员董华朋。在采访中,实践团成员作为现代青年代表,向两位老师请教如何理解“两弹一星”精神,两位老师从不同的角度做了解答。马海轶老师作为《解码四分厂》一书的作者,从自己前期调研的经历出发,为同学们讲述了“两弹一星”精神是如何形成和发展的。董华朋从学术的角度,谈到当代青年应该如何弘扬“两弹一星”精神。在采访的最后,两位老师都表达了对当代青年的寄语,实践团成员听后受益匪浅。

图5 实践团成员与马海轶主席合影

“这是一堂特别有意义的思政课,实践团成员身临其境,深入学习和体会了伟大的‘两弹一星’精神。同时,通过云端直播的形式,将实践学习内容传播给2000公里以外的在校同学们,让身处学校的同学们也能感受‘两弹一星’精神带来的震撼,激励同学们赓续红色血脉、弘扬‘两弹一星’精神。”建筑与交通工程学院团委书记寿佳琦说道。

图6 实践团成员进行线上直播

实践团成员纷纷表示,要主动肩负起传承“两弹一星”精神的责任和使命,将核铸强国梦融入中国梦,把爱国之情、报国之志、奋斗精神融入民族复兴的伟大事业中。实践团号召全校同学们:作为当代青年,要珍惜大好时光,在新征程上坚定不移听党话、跟党走,怀抱强国梦想,脚踏实地建功,让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。

图7 实践团成员在纪念馆的合影