宁波工程学院实践团开展红色之旅,挖掘本土红色历史,传承革命精神,并与象山影视学院合作,将打造红色剧本,让英雄活起来。

视频由通讯员提供

今年,是纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,7月,为深入挖掘本土红色历史,传承革命精神,宁波工程学院马克思主义学院红剧强音实践团踏上了一段追寻红色记忆的旅程,在革命旧址的砖瓦中触摸历史脉搏,从先烈后人的讲述里汲取奋进力量。

未赴烽火地,先识英雄魂

实践团出发前,实践团成员便已沉潜于图书馆的文献典籍与网络上的史料数据库之中,在字里行间追溯浙东抗战的烽火轨迹,于图文交织里触摸宁波这片红色土地的滚烫记忆:四明山的密林里藏过游击队员的身影,姚江的水波上漂过支援前线的物资,宁波的多处地名都在史料中与 “抗争” 二字紧密相连。

在与历史文献深度对话中,那些地图上的地名,渐渐化作鲜活的场景,那些提前 “识得” 的英雄魂,在队员们心中埋下敬畏的种子,让他们尚未踏上红色遗迹,便已懂得此行不是简单的寻访,而是一场带着崇敬的 “精神朝圣”。

实践团出征集合照。通讯员供图(下同)

访“最美文化礼堂人”,聆听峥嵘故事

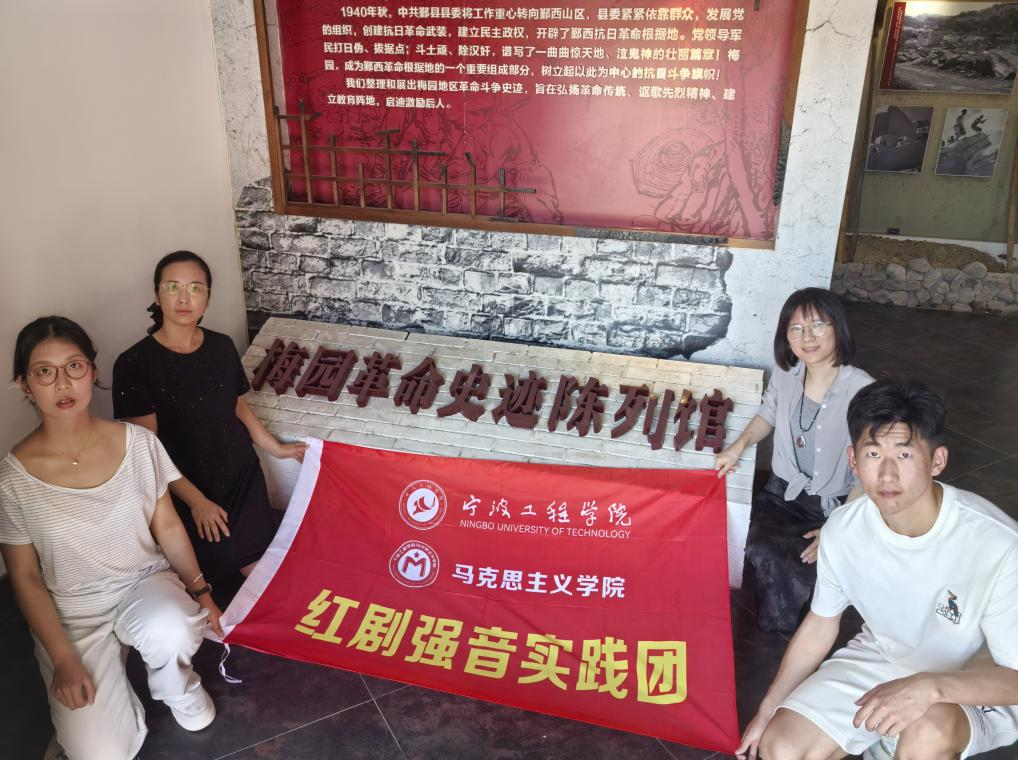

在海曙区鄞江镇梅园革命史迹陈列馆,实践团对该馆讲解员、“浙江好人”首批浙江省“最美文化礼堂人”唐亚凤进行了专访,她对建岙红色历史如数家珍,她独特的宁波方言版讲解,像一把钥匙,打开了历史与现实之间的闸门。方言里的每一个字,都带着土地的温度,将历史的记忆熨帖地铺展在大家眼前,让这场 “精神朝圣” 有了更真切、更动人的注脚。

浙江省“最美文化礼堂人”唐亚凤

实践团成员赴海曙鄞江梅园革命史迹陈列馆开展实践活动

赴四明红色热土,瞻仰抗日史迹

浙东(四明山)抗日根据地旧址群,是全国十九块抗日根据地之一,是中国共产党领导浙东人民英勇抗战的历史见证。章水镇樟村地处四明山麓,矗立于镇中心的樟村四明山革命烈士陵园,是宁波市最大的综合型革命烈士陵园,安息着700多位革命烈士,承载着一段段可歌可泣的英勇事迹。在讲解员的带领下,实践团成员参观了馆内陈列的文物和图片,通过一件件珍贵文物、一幅幅历史照片,重温革命先烈为民族独立、人民解放浴血奋战的光辉历程。

实践团成员赴樟村四明山革命烈士陵园开展实践活动

寻老区红色记忆点,收集动人传奇

团队成员还走访了镇海革命烈士陵园、庄桥革命历史纪念馆等宁波多个区县的红色地标,在这些散落在城乡间的红色记忆点里,细细打捞着藏在时光深处的动人传奇。 在镇海烈士陵园里,轻抚碑上模糊的字迹,听着关于“浙东的台儿庄战役”的往事;在庄桥革命历史纪念馆,俯身细读展柜里静静陈列着的泛黄的文件……从纪念馆收集到的传奇,没有惊天动地的壮阔,却在平凡的叙事里藏着最动人的力量,让红色历史在口耳相传中变得可触可感,也让实践团的“精神朝圣”之路,铺满了温暖而厚重的细节。

实践团成员赴镇海革命烈士陵园开展实践活动

实践团成员赴庄桥革命历史纪念馆开展实践活动

遍访红土地,续传英烈魂

在埋首历史文献之时,实践团成员就萌生了将宁波本土鲜为人知的英雄人物、红色故事写成剧本,广泛流传的想法。那些在史料中闪光的名字、在走访中听闻的传奇,不该只沉睡在档案里、湮没在岁月中——于是在这次红色实践之旅中,实践团专程来到象山影视学院,在专业剧场的聚光灯下、在戏剧教室的排练厅里,开启了一场关于“如何让英雄活起来”的深度学习。 与象山影视学院的师生围坐交流时,实践团成员拿出厚厚的采访笔记,把唐亚凤老师讲述的“梅园村村民冒死保护党的文件”、樟村四明山革命烈士纪念馆记叙的“赤脚大仙”柴水香的故事,镇海烈士陵园里“前往台湾执行秘密任务”的朱枫等故事一一铺展。影视学院姜老师结合这些素材,分析“如何用戏剧冲突凸显英雄的平凡与伟大”,表演专业的学生则现场示范“如何用肢体语言传递历史场景”,一个模拟游击队员在草窠中匍匐的动作,配上眼神里的警惕与坚定,瞬间让“四明山游击战”的画面在众人眼前鲜活起来。 当谈及合作构想,双方一拍即合:宁波工程学院红剧强音实践团将以浙东抗战史实为骨、以本土英雄事迹为肉,打磨出带着宁波乡音、贴着宁波大地的红色剧本;象山影视学院表演专业的学生则用专业的演绎,让宁波的英雄们在舞台上有血有肉地“站”起来。

实践团成员赴宁波财经学院象山影视学院开展实践活动

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,致敬英雄先烈,汲取奋进力量,红剧编演成熟后将走进宁波的街道社区、乡村文化礼堂,让宁波老百姓在自家门口就能看见“身边的英雄”,在熟悉的方言与地名中,读懂这片土地上曾有过的抗争与坚守。

这场连接地方、跨越院校的合作,将化作舞台上不灭的光,照亮更多人对本土英雄的记忆。正如一位实践团成员在笔记本上写下的:“我们走过的每一寸红色土地,听过的每一段英雄故事,最终都要变成能被看见、被记住、被传承的力量——这才是对‘续传英烈魂’最好的注解。”

七月流火燃初心,高校实践团踏上追寻红色记忆之旅