“00后”大学生实践队助力乡村振兴,降低运输成本,推动生态旅游,获三封感谢信。

“毛竹运输能不能像过山车一样滑下山?”在安吉石鹰村的竹林里,宁波工程学院实践队队员方芷欣举着全站仪,突然冒出的问题让村支书愣了神。而这个看似童趣的提问,后来变成了降低 60% 运输成本的轨道运输机方案—— 这是“00 后”大学生们在安吉7天实践的一个缩影。

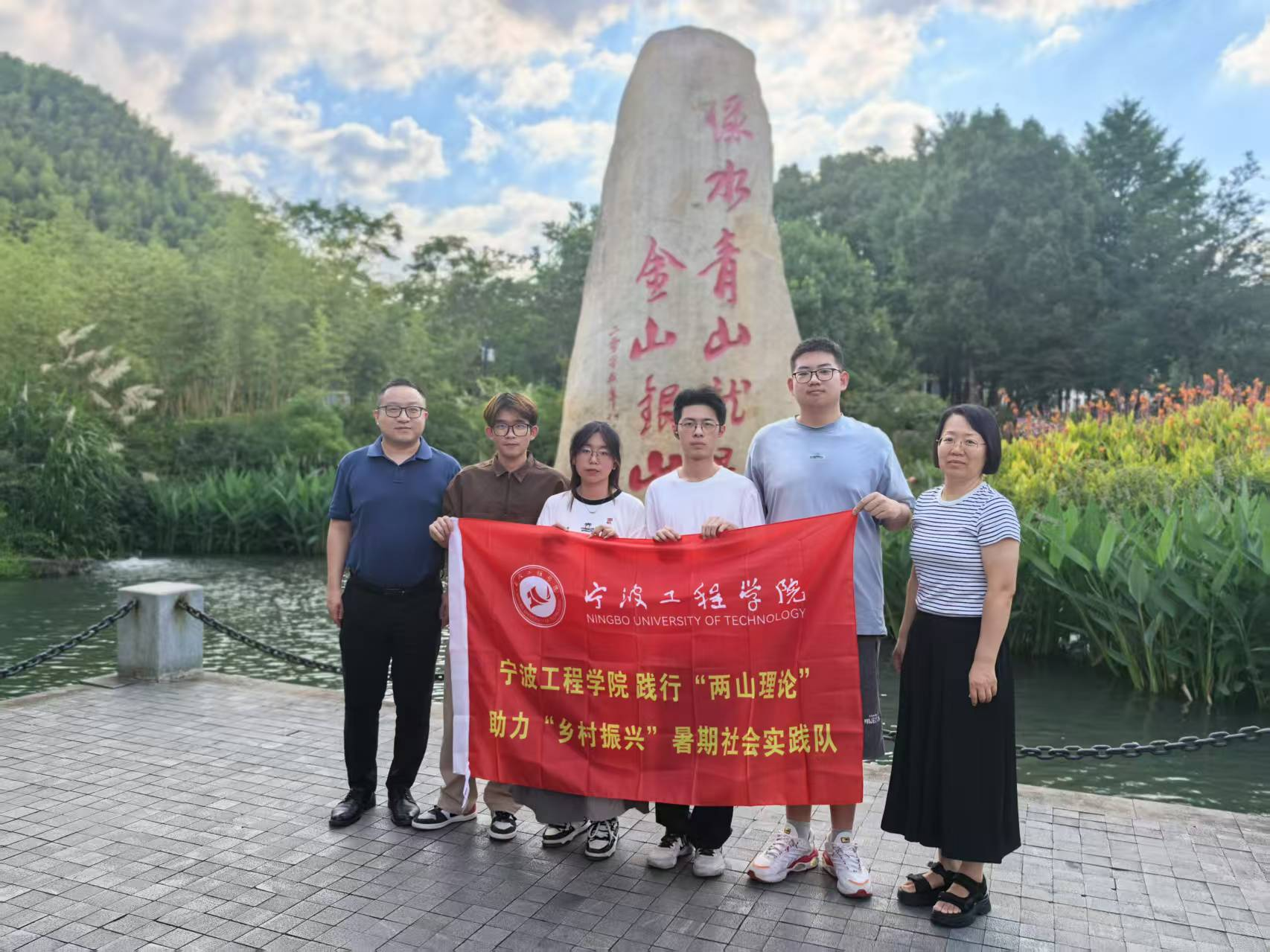

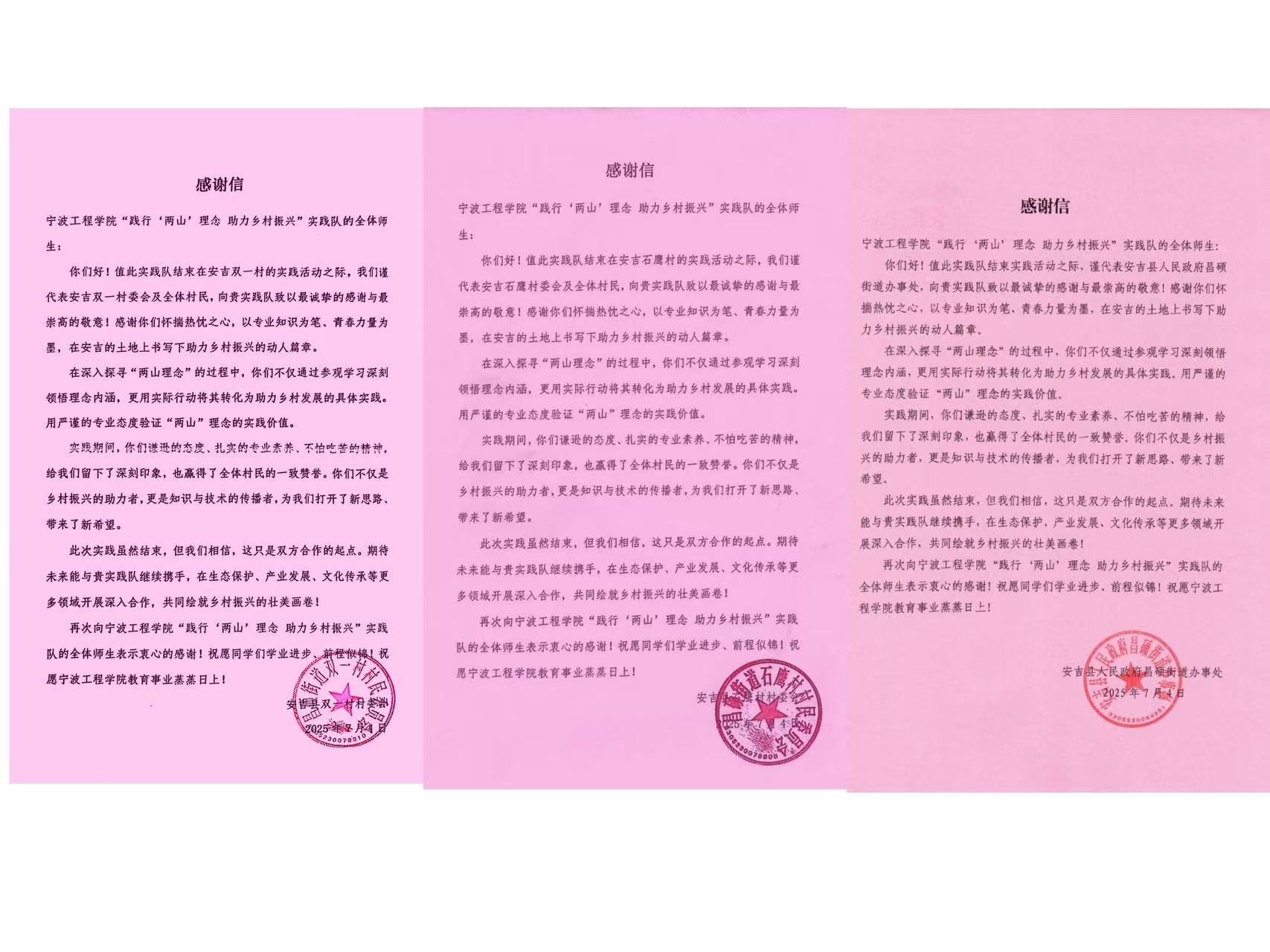

今年正值“两山”理念提出20周年之际,这群年轻人用脚步丈量余村、双一村、石鹰村的山水,把专业思考酿成了振兴乡村的“青春配方”,连获三封感谢信。

从“卖石头”到“卖空气”的生态账本

“这块岩石标本是 2005 年矿场爆破时采集的。”在余村纪念馆,队员林诗彤指着展柜里的矿石对比图:左边是粉尘弥漫的采矿场景,右边是如今负氧离子浓度达8000个/cm³的竹林氧吧。数据看板显示,这个曾靠炸山卖石年入千万的村庄,现在光“卖空气”就带动旅游年收入破亿。

在双一村,妇女委员叶波带着队员们触摸朱氏宗祠的木梁:“清代的工匠在榫卯里藏了‘生态密码’——木构件会随湿度自动调节缝隙。”这种“以用促保”的古建保护理念,让村里23处“三间二厢一天井”的老房子既成了打卡点,又留住了72户住户。而石鹰村的山坡上,漫山毛竹正在上演“绿色金融”奇迹:村民每亩竹林年入股分红2800元,竹炭制品还远销海外,相当于把二氧化碳“锁”进了竹纤维里。

“何爷爷,您这竹篮编得真好,但标签太简单了。”在老党员何水银的家庭作坊,队员们掏出连夜设计的二维码标签——扫码就能看到竹篮从砍竹到成型的全流程碳足迹。这个举动让原本卖50元的竹篮,在电商平台卖出了128元的“生态价”。

转身走进双一村的“春泥课堂”,队员林晨琰举着木制建制模型提问:“为什么古建筑不会倒?”孩子们盯着榫卯积木恍然大悟:“原来老祖宗的房子会‘呼吸’!”课后,小朱同学在作文里写道:“以后要像保护乐高一样保护祠堂。”叶波摸着孩子的头说:“这比贴十张保护标语都管用。”

最难忘的是石鹰村的河道巡查。队员们蹲在溪边布设水质采样瓶,突然有个老人拎着洗衣粉来洗衣服:“小伙子,这河水能测洗衣粉吗?”队员们立刻用便携设备演示:“您看,pH 值从 7.2 升到 8.1 了。”后来,村里多了个“洗衣粉兑换点”,老人成了义务监督员。

给古村装个“四季运营”的生态引擎

“暑假每天 700 人排队,冬天却连咖啡师都要放假。”双一村咖啡馆老板的苦恼,成了实践队的攻关课题。队员们用 BIM 技术建了个虚拟村庄,发现把毛竹王景区、戴阳泉古道、竹编工坊串成环线,能让游客停留时间从 2.1 小时延长到 5.3 小时。现在,村民们正照着他们画的《四季游线手绘地图》,筹备秋天的“竹稻丰收节”。

石鹰村的奇梦岛项目则玩起了“水权经济学”。队员们帮着算清一笔账:把山塘水库的用水权流转给旅游公司,每年能多赚38万元。更妙的是他们设计的“水生态盲盒”——游客买一杯竹筒咖啡,就能认领1平方米水域的生态养护,现在漂流河道的垃圾打捞量减少了40%。

“贵队提交的 12 份方案中,轨道运输机方案已送专家评审。”石鹰村的感谢信里大力感谢实践队提出的诚恳建议。

双一村的回函则晒出了“成绩单”:按实践队建议修复的石板路,让今年梅雨季老人滑倒事故零发生。

离村那天,队员们在余村“两山”纪念碑前埋下“时光胶囊”,里面装着他们绘制的《竹产业碳汇测算图》和一封给 2035 年的信:“当我们用全站仪测量竹林高度时,其实是在丈量青春与祖国的距离。”

现在,这支实践队又多了新任——为三个村的民宿设计“低碳认证”标识,让游客住得明白,村民赚得踏实。

原价50元的竹篮怎样卖到128元?宁工实践队连获三封感谢信